◇ 24개 정수장 중 3개 정수장에서 1ℓ당 0.2~0.6개의 미세플라스틱 검출, 전체 평균은 1ℓ당 0.05개

- 무작위로 선정한 수도권 10개 가정의 수도꼭지에서는 불검출

◇ 검출 개수, 주요국가 대응동향, 국제기구 의견 등을 종합하면, 국내 먹는물에서 미세플라스틱은 우려하지 않아도 될 것으로 판단

◇ 향후 다양한 노출경로를 고려한 중장기 연구 추진 예정

□ 환경부(장관 김은경)는 우리나라 수돗물의 미세플라스틱 실태를 조사한 결과, 24개 정수장 중 21개 정수장은 검출되지 않았고 3개 정수장은 1ℓ당 각각 0.2개, 0.4개, 0.6개가 검출되었으며, 전체 평균은 1ℓ당 0.05개라고 밝혔다.

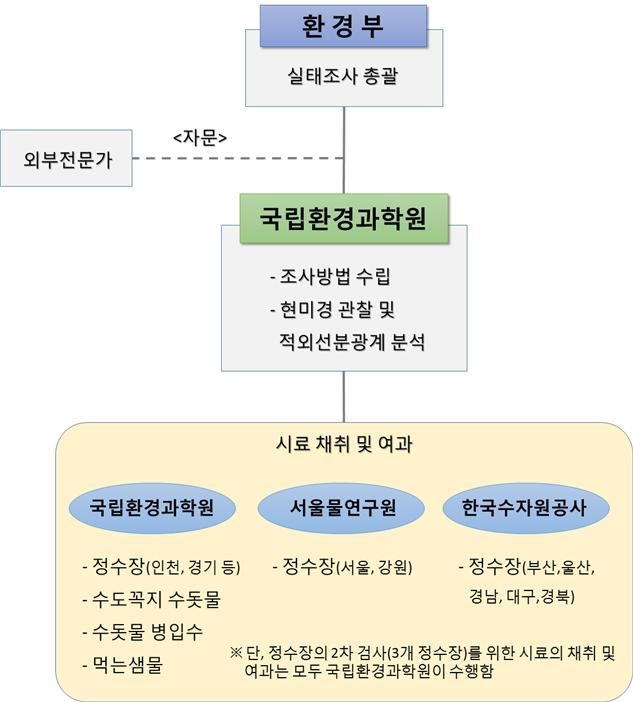

□ 조사대상은 4대강 수계에서 주로 지표수를 취수하는 24개 정수장, 서울시와 한국수자원공사가 생산하는 수돗물 병입수 2개 제품과 먹는샘물 6개 제품이다.

○ 조사항목은 입자크기 1.2㎛~5㎜의 플라스틱이고, 분석은 국립환경과학원과 서울물연구원, 한국수자원공사가 공동으로 수행했다.

□ 분야별 세부 조사결과는 다음과 같다.

○ 정수 과정을 거치지 않은 원수(原水) 12곳 중에서 인천 수산 정수장 1곳의 원수에서 1ℓ당 1개의 미세플라스틱이 검출되었다.

○ 24개 정수장 중 서울 영등포, 인천 수산, 용인 수지 등 3개 정수장의 정수 과정을 거친 수돗물에서 1ℓ당 각각 0.4개, 0.6개, 0.2개의 미세플라스틱이 검출됐다.

○ 검출된 이들 3개 정수장에 대해 수돗물 시료를 다시 채수하여 2차로 검사한 결과, 용인 수지 정수장에서 1ℓ당 0.2개가 검출되었고, 나머지 2개의 정수장에서는 검출되지 않았다.

○ 수도권에서 10개 가정을 무작위로 선정하여 수도꼭지에서 나온 수돗물에 대해 조사한 결과, 미세플라스틱이 검출되지 않았다.

○ 수돗물 병입수는 2개 제품에서 1ℓ당 0.2개와 0.4개가 검출되었으나, 2차 검사에서는 모두 검출되지 않았다.

○ 먹는샘물에 대해서도 시중에서 6개사 제품을 구입하여 검사했으며, 이 중 5개 제품은 불검출, 1개 제품은 1ℓ당 0.2개가 검출되었고, 검출된 제품은 2차 검사에서는 검출되지 않았다.

□ 이번 연구결과는 지난 9월 발표된 외국의 검출(평균 4.3개/ℓ) 사례보다 낮은 수준으로서 미세플라스틱에 대한 외국정부 대응상황, 세계보건기구(WHO)와 같은 국제기구 및 국내 전문가 의견 등을 종합하면, 우리나라 먹는물에서 미세플라스틱은 우려하지 않아도 될 것으로 판단된다.

○ 미세플라스틱을 수돗물 수질기준으로 설정한 국가는 아직 없으며, 환경부가 미국, 영국 등 주요 국가*의 대응상황을 문의한 결과, 정부 차원의 실태조사나 수돗물 음용을 제한하는 등의 사례는 없었다.

* 미국, 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 유럽연합(EU)

○ 이들 국가는 미세플라스틱 정책의 중점을 먹는물보다는 해양오염이나 폐기물·발생원 관리에 두고 있는 것으로 파악되었다.

□ 환경부는 앞으로 국민보건의 예방과 관리차원에서 미세플라스틱이 사람에게 노출되는 보다 다양한 경로 및 인체위해성에 대해 체계적인 연구를 추진할 예정이다.

○ 미세플라스틱의 인체위해성에 대해서는 그동안 국내외에서 연구가 제한적으로 이루어져 왔으나, 향후 추가 연구가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

○ 또한, 미세플라스틱이 인체에 미치는 영향을 정확히 평가하기 위해서는 먹는물 뿐만 아니라 식품 섭취*, 공기 흡입 등 다양한 노출경로를 고려한 종합적 연구가 필요할 것으로 보인다.

* 해산물을 통한 사람들의 미세플라스틱 섭취량은 유럽에서 소비습관에 따라 하루 1개~30개라고 평가됨(출처: Microplastics in fisheries and aquaculture, 2017, FAO)

○ 구체적인 연구분야는 미세플라스틱 발생원 관리 및 저감방안, 다양한 노출경로 모니터링, 인체위해성 평가 분야 등이며, 환경부는 향후 세계보건기구와 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구와 보조를 맞춰 추진할 예정이다.

□ 이번 조사는 지난 9월 세계 각국의 수돗물에서 미세플라스틱이 검출(평균 4.3개/ℓ)됐다는 해외 연구결과가 나옴에 따라 국내 실태를 파악하기 위해 9월부터 2개월 동안 추진되었으며, 우리나라에서 수돗물 중 미세플라스틱 실태조사를 실시한 것은 이번이 처음이다.

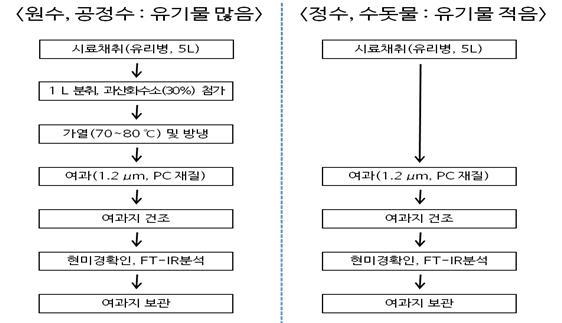

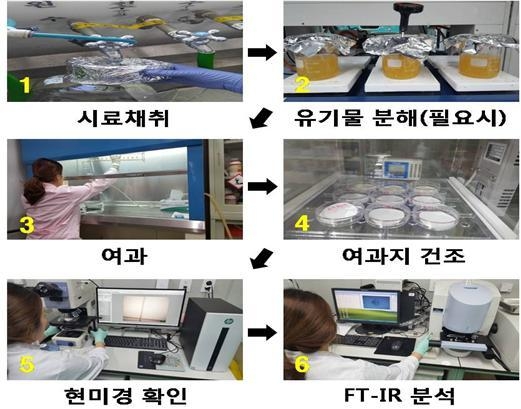

○ 미세플라스틱 검출방법은 국내외 연구사례를 참조했으며, 수돗물 5ℓ를 걸러낸 여과지를 현미경과 적외선분광기로 분석하여 플라스틱 입자만 검출해 내는 방식을 적용했다.

□ 조희송 환경부 수도정책과장은 “이번 연구는 국내 수돗물 중 미세플라스틱 실태조사를 처음 실시한 것”으로서, “향후 보다 체계적인 연구를 추진하여 국민들이 더욱 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 노력하겠다”고 말했다.

3. 미세플라스틱의 인체위해성 검토

◇ 미세플라스틱에 대한 외국의 연구결과 중 인체위해성 관련 내용은 아래와 같음

◇ 다만, WHO 및 외국 정부는 동 분야 연구가 미흡*한 상황이며, 향후 연구가 더 이루어져야 할 분야라고 언급

* 전 세계적으로 미세플라스틱 인체 위해성이 아직 명확하게 규명되지 않음

□ 인체 노출과정

❍ (노출경로) 주로 음식섭취와 먼지흡입을 통해 미세플라스틱에 노출[1]

- 유럽에서 해산물을 통해 섭취하는 미세플라스틱의 양은 1개/일[2] 내지 30개/일[3]이며, 굴․홍합을 통해 섭취하는 미세플라스틱의 양은 연간 최대 11,000개[3]

❍ (체내이동) 미세플라스틱이 소화관 내벽의 상피세포를 통과하기는 어려우나, 림프계로의 이동은 가능[4]

- 3㎛ 미세플라스틱 입자를 사람의 결장 점막조직으로 체외시험한 결과, 흡수율이 0.2%로 나옴[5]

❍ (체내제거) 림프계에 존재하는 0.2㎛ 보다 큰 입자는 비장에서 여과작용으로 제거됨[6]

❍ (체외배출) 혈액 내 미세플라스틱은 간의 담즙에서 제거되고, 최종적으로 대변을 통해 배설될 것으로 보고[1]

- 포유류 체내에서 150㎛ 초과하는 입자는 체내에 흡수되지 않고 체외 배출되며, 150㎛ 미만 입자의 흡수율은 0.3% 이하[1]

□ 인체 위해성

❍ 미세플라스틱의 첨가제 및 오염물질(중금속, 난분해성 유기오염물질(POPs))은 위해 가능성이 있으나[7, 8], 섭취에 의한 노출량은 매우 낮은 것으로 보고[1]

- 일부 연구*에서 사람이 미세플라스틱이 함유된 해산물을 통해 섭취한 유기오염물질의 양은 전체 섭취량과 비교하여 0.1% 미만이 될 것으로 평가[1]

* 성인이 홍합을 하루 225g을 섭취하고 거기에 평균 직경 25㎛ 미세플라스틱 900여개가 함유되어 있다는 최악의 상황을 가정

<참고문헌>

1. Microplastics in fisheries and aquaculture, 2017, FAO

2. Vandermeersch, G., Van Cauwenberghe, L., Janssen, C.R., Marques, A., Granby, K., Fait, G., Kotterman, M.J., Diogene, J., Bekaert, K., Robbens, J. & Devriese L. 2015. A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. Environ. Res., 143: 46–55.

3. Van Cauwenberghe, L., Janssen, C.R. 2014. Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environ. Pollut. 193:65-70.

4. Galloway, T.S. 2015. Micro- and Nano-plastics and Human Health. In M. Bergmann, L. Gutow, L. & M. Klages, eds. Marine Anthropogenic Litter, pp. 343-366. Cham, Switzerland, Springer International Publishing.

5. Schmidt, C., Lautenschlaeger, C., Collnot, E.M., Schumann, M., Bojarski, C., Schulzke, J.D., Lehr, C.M. & Stallmach, A. 2013. Nano- and microscaled particles for drug targeting to inflamed intestinal mucosa: a first in vivo study in human patients. J. Controlled Release, 165: 139–145.

6. Yoo, J.W., Doshi, N. & Mitragotri, S. 2011. Adaptive micro and nanoparticles: temporal control over carrier properties to facilitate drug delivery. Adv. Drug Delivery Rev., 63: 1247–1256.

7. Ogata, Y et. al., 2009. International Pellet Watch: Global monitoring of persistent organic pollutants (POPs) in coastal waters. 1. Initial phase data on PCBs, DDTs, and HCHs. Mar. Pollut. Bull, 58:1437-1446.

8. Rios, L.M., Moore, C., Jones, P.R. 2007. Persistent organic pollutants carried by synthetic polymers in the ocean environment. Mar. Pollut. Bull, 54:1230-1237.

4. 외국의 미세플라스틱 정책동향

□ (영국) 먹는물 수질평가는 WHO 및 EU의 수질기준을 따르고 있으며, 동 기준에 미세플라스틱 관련 기준이 없는 바, 먹는물 중 조사사례 없음

ㅇ 해양오염 방지차원에서 미세플라스틱 함유 화장품의 생산․판매 금지법령 마련('18.1월부터 생산금지, '18.6월말부터 판매금지 계획)

□ (프랑스) 수돗물의 미세플라스틱 관련 추진실적이 없으며, 현행 정수처리공정으로 1㎜ 이하의 미세플라스틱 처리 가능한 것으로 판단

□ (독일) 미세플라스틱 분석방법(FT-IR법*)을 개발중이며, 이후 먹는물의 미세플라스틱 분석 착수 예정 (* 금번 국립환경과학원 조사방식과 동일)

ㅇ 다만, 식수원으로 미세플라스틱 유입 가능성이 적은 저수지와 지하수를 주로 이용하고 있어 미세플라스틱 정책 초점은 먹는물이 아님

□ (네덜란드) 트램프(TRAMP) 프로젝트*를 통해 미세플라스틱 측정방법, 수처리 제거방법, 위해성평가 등의 연구 진행중('18년부터 모니터링 예정)

* 네덜란드 정부의 미세플라스틱 분석방법 및 위해성평가 기술관련 연구('15.9.1~'19.12.1)

ㅇ 현재 정수처리기술로 미세플라스틱 처리가 가능할 것으로 판단

□ (미국) 마이크로비드* 함유제품에 대한 제조․유통을 금지하고 있으며, 향후 섬유 등에서 배출되는 마이크로 화이버도 규제 예정

* 치약, 세안제 등에 포함한 미세한 입자 형태의 미세플라스틱

□ (EU) 미세플라스틱으로 인한 환경오염 문제는 폐기물정책 중심으로 추진중

ㅇ 플라스틱 폐기물 정책(재활용 확대, 해양투기 감축방안) 마련, 마이크로비드(화장품 등) 사용 축소, 발생원(타이어, 하수처리장 등) 관리방안 마련 등

□ (WHO) 미세플라스틱이 먹는물에서 건강 관련 이슈가 될 것으로 보고 있지 않으나, 연구자료가 충분치 않아 추가연구 필요 입장(산하 전문가그룹)

□ (OECD) 해양 플라스틱 폐기물 이슈를 주요 환경문제로 인식하고 있으며, 이에 대한 발생원, 생태계 영향 등의 정책연구 추진

6. 미세플라스틱 분석방법 및 절차

【 미세플라스틱 분석방법 및 절차도 】

【 미세플라스틱 분석방법 및 절차도 】

붙임 2

질의응답

1. 국내 수돗물의 미세플라스틱이 전 세계 수돗물(Orb media 주관, 미네소타대학 분석)보다 훨씬 낮았는데, 우리 수돗물이 깨끗해서인지?

* 국내 정수장 검출개수 평균 0.05개/L, 전 세계 수돗물 검출개수 평균 4.3개/L

❍ 금번 조사결과로 봤을 때 우리나라 수돗물은 선진 외국 이상으로 잘 관리되고 있으며, 전문가들은 국내 수돗물이 안심하고 마실 수 있는 수준인 것으로 보고 있음

❍ 다만, 양 조사결과 비교를 위해서는 Orb media가 조사한 국가의 상수원 유형, 수질상태, 정수장 처리공법 등의 자료가 공개될 경우 상호 비교평가가 가능할 것으로 판단됨

2. 미세플라스틱으로 인한 인체 위해성은 어느 정도인지?

❍ 해외 연구자료에 따르면, 입자크기 150㎛를 넘는 미세플라스틱은 소화관 내벽을 통과하기 어려워서 체외로 배출되고, 150㎛ 미만 입자는 림프계를 통한 체내 흡수율이 0.3% 이하로 보고됨

- 또한, 림프계에 존재하는 0.2㎛ 보다 큰 입자는 비장에서 여과작용에 의해 제거되는 것으로 보고됨

❍ 향후 미세플라스틱의 보다 정확한 인체 위해성 여부를 알기 위해서는 먹는물뿐 아니라 음식물 섭취 및 공기 호흡 등 다양한 노출경로에 따라 종합적 연구가 추가로 필요함(*국제기구 및 각 국가간 협력이 바람직)

3. 미세플라스틱의 인체 노출경로는?

❍ 국제적으로 연구사례가 부족한 상황이지만, 현재까지 알려진 바에 따르면 미세플라스틱의 인체 노출은 주로 음식 섭취와 먼지 흡입에 의해 이루어지는 것으로 보고되고 있음

❍ 유럽지역에서 연구된 자료에 따르면, 굴, 홍합 등 해산물을 통해 섭취하는 미세플라스틱의 양은 하루에 1~30개이고, 연간 최대 11,000개로 보고됨

4. 미세플라스틱이 검출된 정수장의 2차 검사에서는 미세플라스틱이 검출되지 않은 이유는?

❍ 수돗물의 미세플라스틱이 매우 낮은 농도로 불균일하게 분포하고 있기 때문에 시료 채수과정에서 미세플라스틱 입자가 존재하는 부분이 채수되기도 하고 존재하지 않는 부분이 채수되기도 했기 때문으로 판단됨

5. 이번 분석방법은 신뢰할 만한 절차와 방법으로 진행되었는지?

❍ 금번 조사의 분석방법은 기존 연구사례를 참조하여 정립하였으며, 현재 독일에서도 이와 유사한 방법으로 분석방법을 개발하고 있는 것으로 확인됨

❍ 또한, 금번 조사의 신뢰도를 높이기 위해서 수돗물 시료의 양을 Orb media 조사 시 500㎖보다 10배 많은 5L로 하였음

6. 병입수돗물과 먹는샘물 제품에서 미세플라스틱이 검출된 이유는?

❍ 먹는샘물 뿐 아니라 수돗물병입수도 막여과공정(공극의 최소크기 : 0.1~0.3㎛)을 2회 이상 거치기 때문에 미세플라스틱이 함유되어 있을 가능성은 극히 희박한 것으로 판단됨

❍ 다만, 다량의 병마개 개봉과정* 등 외부요인에 의해 플라스틱 입자가 시료에 유입되었을 수 있다고 추정됨

* 시료채취에 사용된 플라스틱 용기의 수량은 서울시 병입수(350㎖) 15병, 한국수자원공사 병입수(400㎖) 13병, 먹는샘물(2L) 3병임

7. 먹는샘물 조사 제품명과 미세플라스틱이 검출된 제품명은?

❍ 법률 전문가들 자문결과, 현재 미세플라스틱이 수질기준으로 설정되어 있지 않고 전 세계적으로도 유해성이 확인되지 않은 상황에서 검사결과 공개는 법적근거가 없어 불가능하다는 의견에 따라 공개하지 않기로 함